誰かクラシック最初の10枚みたいにわかりやすく入り口教えてくれないかなぁ

Twitter / もちろん: 誰かクラシック最初の10枚みたいにわかりやすく入り口 ...

twitterでキャッチしたつぶやきに乗っかりまして「10曲の交響曲で知る後期ロマン派のクラシック」というテーマでエントリを書いてみます。まず、本題に入る前に少しテーマ選定の理由についてちょっと触れておきましょう。「なぜ“交響曲”なのか?」、「なぜ“後期ロマン派”なのか?」――これについては、自分が最も書きやすいジャンルであるから、という理由もあるのですが、日本のクラシック演奏会で最も取り上げられているジャンルであり、やはり最も人気があるジャンルであるからです。

つまり「後期ロマン派の交響曲」さえ押さえておけば、ある程度、クラシック通ぶれる、と言っても過言ではありません。室内楽は? ピアノは? 協奏曲は? オペラは?――または、バロックは? 古典派は? 前期ロマン派は? 国民楽派は? という声もあるでしょうが、とりあえずここでは一旦無視しておきます。当然「後期ロマン派」に絞っていますから、バッハやベートーヴェンといったもはや神格化された、と言っても良い作曲家についても取り上げません。

さらにこのエントリでは、時折(っていうか自分がとても好きな曲だったら)、楽曲と一緒にその楽曲の名盤と自分が思っているCDを2枚あわせて紹介いたします。ここでの2枚はそれぞれ違ったタイプの演奏をとりあげます。まず1枚は「正統派っぽい名演」的な演奏。もう1枚は「ちょっと異端っぽい演奏だが、素晴らしい演奏」といった風に。なぜ、このような紹介の仕方をするのかと言えば、違ったタイプの演奏を紹介することによって、音楽を演奏する(解釈する)ことの多様性を知っていただきたいからです。その多様性のなかに正解は存在しません。その差異のなかで戯れること(=この演奏は好きだ!/嫌いだ!)こそが、現代のクラシックを聴く愉しみのひとつとして許容されている、というか醍醐味のひとつになっているのですから。

本題に入る前の前置きの最後に「後期ロマン派の音楽ってそもそもどんな音楽なの?」というお話をしておきます。これもちょっと定義が難しいのですが、ここではザックリと「19世紀後半に西ヨーロッパで書かれた音楽」とでもしておきましょう(こうしておくと話が大変わかりやすくなる)。中心となった地域はドイツです。この頃のドイツではワーグナー派とブラームス派の対立があった、ということはとても有名なお話とされています。前者のワーグナーは、オペラというジャンルに視覚的あるいは文学的な芸術性を盛り込んだ「楽劇」を提唱し、音楽を総合芸術に発展させようとし、絶大な人気を得、後者のブラームスは、逆に音楽は音楽じゃなきゃアカン! みたいな感じで古典的な作曲法を発展させ、純音楽的な形式を守ろうとしました。簡単に言ってしまうと、派手派と地味派、と言っちゃってよろしい。ギャルと森ガールとの間に対立関係があるかどうかは知りませんけれども、このような対立はどこの世界にでもあるのですね。

シューマン/交響曲第3番《ライン》

さて、それでは本題に入っていきましょう。まずは地味派の代表であったブラームスの師匠格、シューマンの交響曲から紹介してまいります。ブラームス以上に地味、というか構成が変な曲を書いているせいか「シューマンが好きだ」などというと「渋いねぇ……」と言われることもあるのですが、シンコペーションを多用するところや旋律の素晴らしさなど、ハマってしまえば抜け出せない魅力がある作曲家であります。ここで紹介する交響曲第3番《ライン》もそんなシューマンの魅力がいっぱいに詰まった名曲。

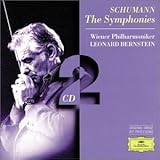

Schumann: The Symphoniesposted with amazlet at 10.01.06

Warner Classics (2004-01-27)

売り上げランキング: 891109

(いきなり全集の2枚組を紹介していてルールを破り気味なことはさておき)演奏は、バレンボイム指揮/ベルリン・シュターツカペレの演奏が良いです。バレンボイムは一時期、フルトヴェングラーの信奉者として、かの伝説的指揮者の研究に勤しんだそうですが、フルヴェンが蘇ったかのような重厚な演奏を展開しています。

Schumann: The 4 Symphoniesposted with amazlet at 10.01.06

Deutsche Grammophon (1997-02-11)

売り上げランキング: 161752

(これも2枚組だ……)もう一枚はバーンスタインの演奏。とにかく熱演・爆演をおこなうことで有名な指揮者の演奏ですが、シューマンでも熱演。ゆれるテンポや過剰なダイナミクスのなかで、シューマンに秘められた狂気染みた情熱が明らかにされていくような演奏です。

ブラームス/交響曲第3番

シューマンに才能を見出されたブラームスの交響曲で人気があるのは、「ベートーヴェンの交響曲第10番」とも称された第1番、あるいは最後の交響曲となった第4番でしょうが、ここでは第3番をあえて推しておきます。彼が書いた4つの交響曲を、第1番は荘厳、第2番は牧歌的、第4番は哀愁に満ちた……という風に性格づけるならば、第3番はそれらのどの要素も楽章ごとに持ったオールマイティな楽曲のように思えてなりません。

Brahms:4 Symphonies / Haydn Variationsposted with amazlet at 10.01.06

Deutsche Grammophon (2002-10-08)

売り上げランキング: 148763

(これも3枚組の全集だ!)演奏はベーム指揮/ヴィーン・フィルのが素晴らしすぎます。録音は1975年となっていますが、ヴィーン・フィルらしい弦楽器の音が震えるような立ち上がりが堪能でき、また重厚かつ豊かな響きが堪りません。テンポは若干遅めですが、音楽の運び方が大変上手なので退屈とは無縁。

Brahms: Symphonies Nos. 3 & 4posted with amazlet at 10.01.06

Haenssler (2006-08-08)

売り上げランキング: 197002

ギーレン指揮/南西ドイツ放送響の演奏は、ベームと真逆でソリッド感溢れる演奏(この指揮者は現代音楽のスペシャリストとしての方が有名なのですが、こうしてクラシカルな楽曲を演奏しても素晴らしいです)。研ぎ澄まされたリズムや音色がカッコ良すぎます。

ブルックナー/交響曲第5番

シューマンとブラームス以外に地味派が思い浮かばないので*1、派手派の話に参りましょう。派手派の代表格であるワーグナーについては交響曲に名曲というほどの貫禄があるものがありませんので(若い頃に書いたもの1曲しか完成していません)、ワーグナーの影響を多大に受けたワグネリアンの代表であるブルックナーの交響曲第5番を紹介いたしましょう。ブルックナーと言えば、曲が「長い、わかりにくい、ファンがキモい」という初心者向けとは言えない要素が満載の作曲家ではありますが、これほどまでにハマッたときの衝撃が大きい作曲家もいないでしょう。

しかし、ブルックナーの交響曲は主に第4番《ロマンティック》や後期の第7、8、9番に集中しているのにも関わらず、ここでなぜ第5番なのか。この曲は、金管楽器が咆哮しまくる派手な彼の作品のなかでは割合地味な部類に属した作品です。しかし、全楽章が弦楽器のピッツィカートで始まる、というブルックナーの偏執狂ぶりや、ベートーヴェンの第9番を意識したとしか思えない第4楽章に、ブルックナーらしさみたいなものが溢れているのですね。だから、この作品がブルックナーにハマれるかどうかの試金石として最も適しているのではないか、と思われるのです。

ブルックナー:交響曲第5番posted with amazlet at 10.01.08マタチッチ(ロヴロ・フォン)

コロムビアミュージックエンタテインメント (2002-06-21)

売り上げランキング: 96778

ブルックナーはワーグナーに影響を受け、交響曲作家としてはベートーヴェンの影響を受けていることが顕著です。しかし、作曲家としての姿勢はむしろ、バッハに近しいものがあるのでは、と私は思います。思想家のテオドール・アドルノはバッハに対して「時間の流れとは無関係な別な場所で作曲した作家」というように評しておりますが、ブルックナーにもそれは当てはまる。そうでなければ、あれほど長く、聴衆の体力を無視した楽曲を書けるわけがない。このように聴衆の無視、流行の無視が彼の作品のなかには認められるのですが、しかし、その一方で彼は非常にナイーヴな人物であったことが伝えられています。

それは彼が自分の作品を何度も書き直していることにも表れているでしょうし、また、当時「証明書マニア」だったことはよく知られた逸話となっています――「あんたは作曲法をきちんと学びました」、「あんたは立派なオルガニストです」という証明書の発行を彼はその生涯において求め続けました。そこには他者から確固たる承認を得ようとする不安がある。

楽曲は聴衆を無視しているかのように思えるにも関わらず、聴衆を非常に意識していた、というこのアンビヴァレンツをどういう風に説明していいかはわかりません。ほとんど理解不能なものとしてブルックナーという人物は我々の前に現れる。しかし、19世紀末の市民はブルックナーの交響曲を「ほとんど宗教的な体験として聴取していた」そうです。思うに、ここでは理解不能だからこそ、宗教的な体験としてブルックナーの音楽が成立する、という大いなる逆説があったのではないでしょうか? また、ブルックナーの音楽には野蛮と敬虔というやはり矛盾する要素が含まれていると言えましょう。スケルツォ楽章の血沸き肉踊るような興奮と、アダージョ楽章の透き通るような穏やかさ、というように――このようないくつもの相反する要素をあわせもっているのです。

しかしながら、ブルックナーの演奏においてはこの相反する要素をバランス良く、ではなく、どちらかの要素へと偏りがあったほうが面白い、と私は思います。そのなかでもマタチッチ指揮/チェコ・フィルによる演奏は、ブルックナーの野蛮さ、粗野さを強調した名演を多く生んでいるといえましょう。この第5番の演奏は、荒々しい息遣いまでもが聞こえてきそうな骨太な録音です。

ブルックナー:交響曲第5番posted with amazlet at 10.01.08スクロヴァチェフスキ(スタニスラフ)

BMG JAPAN (2003-08-20)

売り上げランキング: 39008

そしてマタチッチの演奏とは真逆の演奏と言えるのが、スクロヴァチェフスキ指揮/ザールブリュッケン放送響による演奏です。これは本当に素晴らしい。敬虔タイプのブルックナー解釈では、ヴァントが揺ぎ無い定番とされておりますが、私はスクロヴァをとりたい。それは、なんといってもスクロヴァチェフスキという指揮者の演奏が現代の日本でも聴くことができる、という点も重要視するからでもあります。死ぬまでに一度はスクロヴァのブルックナーを聴くべきである。どんな人にでも私は強くそう勧めたいです。途中で眠ってしまっても、起きたときに同じメロディを演奏している可能性がある。それでもやはりブルックナーは素晴らしい――21世紀に生きる我々を取りまく環境は19世紀末とはまるで違ったものでありますが、劇場で聴くブルックナーの経験は19世紀末と変わらないものであろうと信じています。

ブルックナーの話ばかり続けていたら、すっかり長くなってしまいました。ここで一旦休憩を取らせていただき、続きはまた今度書かせていただきます。続きを楽しみにしていただけたら僥倖です。

コメント

コメントを投稿