ロンドンからケンブリッジまでは、キングス・クロス駅から直通電車が走っている。キングス・クロス駅は、映画『ハリー・ポッター』の有名なシーンでも使用されている場所だそうだが、わたしは映画を観ていないのでよくわからない。

駅のホームはビニール・ハウス状に張り巡らされた鉄骨にガラス張りの屋根。自然光の入り方がとても気持ちよい建物である。イギリスの電車は地下鉄も含めて、以前に乗ったことがあるフランスのものと比べてずっとキレイに利用されていた。パリ中心部からヴェルサイユまで走る電車のなかなどゴミだらけで、窓なんかもキズや落書きだらけだった。

電車がキングス・クロス駅を出発し、20分、30分ほど過ぎたところですでにこういう風景が広がっている。日本でいうなら上野から大宮まで来たあたりだろうか、それほどの距離で(行ったことないけれど)北海道のような景色に出会える、というのはなかなかの衝撃で、外国に来た……という感じがした。電車のスピードがとても速く(そして結構揺れる)どんどん見えるものが変わっていくが、基本的には牧草地、畑、牧草地、畑……。馬、羊、牛……など。ほどよく退屈な風景が移り変わっていく様子は、とても良かった。

乗車時間50分ほどでケンブリッジ駅に到着する。日本で言ったら上野から宇都宮にきた感じか。駅構内にはファストフード店がいくつもあり、そのどれもが美味しそうだった。改札の外には、スーパーがある。それ以外は駅周辺にはなにもない。

街の中心部はバスで5分ほど。バスはもちろん、あのThe Smithsの大名曲「There Is A Light That Never Goes Out」で歌われるダブルデッカー・バスである。

バスの車窓からはところどころに古い教会などが見える。持っていた観光ガイドには詳細が書いてなかったが、中心部以外はなにもない、かと思いきや、ブランド品のお店やレストラン、ファストフード店などが並んでいて、歩いても良かったかもしれない。たぶん、駅から30分ぐらい歩けば、中心部には着くだろう。

バス停を降りてすぐに、RPG的な街並みが広がっている。ただ単に古い街並みならヨーロッパの街のどこにでもあると思うけれど、ケンブリッジにはケンブリッジなりの色合いがあるように思った。もちろん、ここも観光地になっているし(観光地と超一流の研究大学が同居しているのがスゴいのだけれど)そうした面でスポイルされた面はあるかもしれないけれど、そんなに賑やかな感じはしない。

朝食が貧しいホテルに泊まっていたため、朝食兼昼食を食べた。Bill'sというお店。手前が妻が食べていた「もりもりパンセット(勝手に命名。正式には Bill’s bread basket 3.95ポンド)」、奥にはわたしが食べた「ガッツリ朝御飯セット(勝手に命名。正式には Bill's break fast 7.95ポンド)。

ガッツリ朝御飯セットの詳細はこちら。成田での両替時、1ポンド = 182円だったことを考えると、もりもりパンセットは安く感じられ、ガッツリ朝御飯セットは高いと感じられる。なお、ガッツリ朝御飯セットに含まれる、キノコのソテーが美味しかった。どんなキノコかは一切わからなかったが……。紅茶は1.95ポンドで、ポット1杯にくる。これは、まるでタダみたいな感じである。

中心部にあるのがケンブリッジ大学を構成する各種のカレッジの建物。入場料がかかるので、中には一切入っていないが外側だけでも充分楽しい。キングス・カレッジの周辺には、ケム河を行き来するボート遊びの営業をかけてくる若者がたくさんいて鬱陶しい。

ボートの漕ぎ手は総じてイケメンだし、リア充感がスゴい遊びだ。わたしがもしリア充ボートに触れようものなら、まるで日光に浴びたドラキュラのように体が朽ちて死んでしまうだろう。

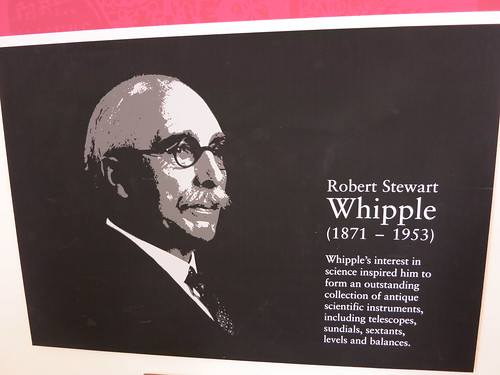

しかしながら、そんなリア充遊びには目をくれず、本来の目的であったケンブリッジ大学の科学史・科学哲学研究所へと向かうのだった。ここにはウィップル博物館という入場無料の博物館がある。普通に大学職員や学生が行き来する入り口が博物館への入り口なので、勇気を出してゴーしないといけないところではあるが。

展示・収蔵されているのは、ロバート・ウィップルによって集められた天文学を中心とした科学的計測装置の数々。科学史に興味がある人であれば、垂涎モノのコレクションが好きなだけ見れる博物館である。

運が良ければ楠川幸子先生(メランヒトンの研究などで世界的に大変有名な日本人研究者)にも会えるかも!

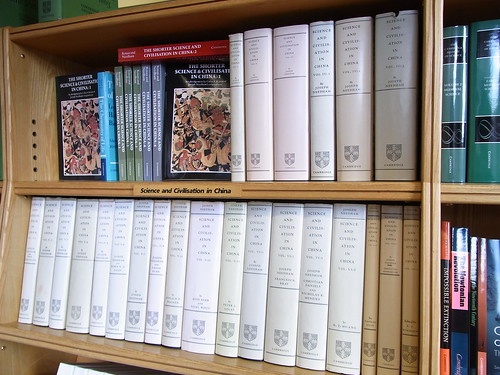

ウィップル博物館を後にして、街を散策するなかでケンブリッジ大学出版局のお店に入った。一通り重要著作が置いてあり、なかでも圧巻はジョゼフ・ニーダムの『中国の科学と文明』コーナー! 一体、全部で何冊あるんだよ!! という超大作。ニーダム自身は死んでるのに、まだプロジェクト自体は続いていて現在27冊まであるらしい。

そして平熱のテンションでいる牛。

マーケットなんかもあるので、普通に観光にいっても面白いところだと思う。中古レコードの店なんかあって、やたらとプログレが充実していたり、さすが、ここはUK、と思った。

写っているのはケンブリッジ大学の学生なのか? こんなところでピクニックなんて、リア充すぎるぜ!!

(というわけで唐突に、今年の夏休み旅行の報告を書いてみた)

コメント

コメントを投稿